文 / 江湖人称帅得掉渣的笔帅

与生人初晤,自报家门,我总习惯称自己“客家人”,仨字寥寥,却仿佛推开一扇尘封的柴扉,门后蜿蜒的山径、苍郁的屋宇,便隐隐绰绰地透了出来。“客家”二字于我,早已褪尽了籍贯栏中那几笔工楷的疏离。它是我精神上的胎记,是血脉深处奔涌不息的古老符码,更是行过浩浩寰宇、阅尽莽莽红尘后,沉在心底那方最安稳的压舱石。这身份,与其说是命定承袭的印记,毋宁说是我主动秉守的一盏青灯——它幽幽映照来路烟尘,亦默默点亮前程微茫。

所谓客家,实为故土与异乡在胃囊中的谈判。所以难得回一次家时,老妈都会做一道客家名菜酿豆腐。灶间的光景,便成了最温润的乡愁注脚。老妈立在老旧的案板前,取来清晨从墟市沽回的水豆腐,素白,方正,颤巍巍地卧在粗碗里,清素得近乎固执。这是“异乡”里的故土印记,它依旧柔嫩易碎,一如客家人初抵这片瘴疠湿热之地时,那份小心翼翼守护着的、关于故乡的味觉记忆。我从小不沾肥肉,这馅料用的全是瘦肉。刀起刀落,笃笃之声在狭小的厨房里回荡,不疾不徐,带着一种近乎虔诚的节奏。肉糜渐成,其间细细掺入几粒冬菇丁,几星虾米末,再调入碾碎的马鲛鱼——这点睛之笔,是向海而生的南粤风物对中原胃口的微妙妥协。最后撒一把自家晒的萝卜干碎,取其爽脆咸鲜。老妈在调馅时,手指在粗碗中翻搅、摔打。中原先祖对肉食的眷恋,对醇厚滋味的执着,便在这反复的揉捏中,化为一股“故土”的韧劲与浓香。

最见功夫的是“酿”的手艺。老妈以竹片代刀,在凝脂般的豆腐方阵上,小心划开一道微隙。指尖蘸些清水,轻轻撑开那柔嫩的壁垒,再以银匙舀起一团肉馅,稳稳填入。这动作极需巧劲与耐心,多一分力豆腐则碎,少一分馅料则虚。酿好的豆腐在盘中稍歇,老妈拧开煤气,火焰将生铁镬底烧透,倾入猪油,青烟沿镬壁升起。她将裹着肉馅的素白豆腐,稳准轻快地滑入油中。豆腐触油,激起细密声响,白汽腾起。老妈执长竹筷,待底面微微发黄,迅捷翻转。肉馅收紧,渗出油珠,泛出浅金。然后陆续出锅,列于白瓷盘。

围桌分甘,箸尖轻触,豆腐的嫩滑与肉馅的嚼劲在嘴里交融得正好。乡愁大抵凝于舌尖方寸。此一点滋味,原是老妈在灶台灶尾将油盐酱醋调成最具烟火气的宣言,纵使身寄天涯逆旅,胃囊深处,终有归途可循。

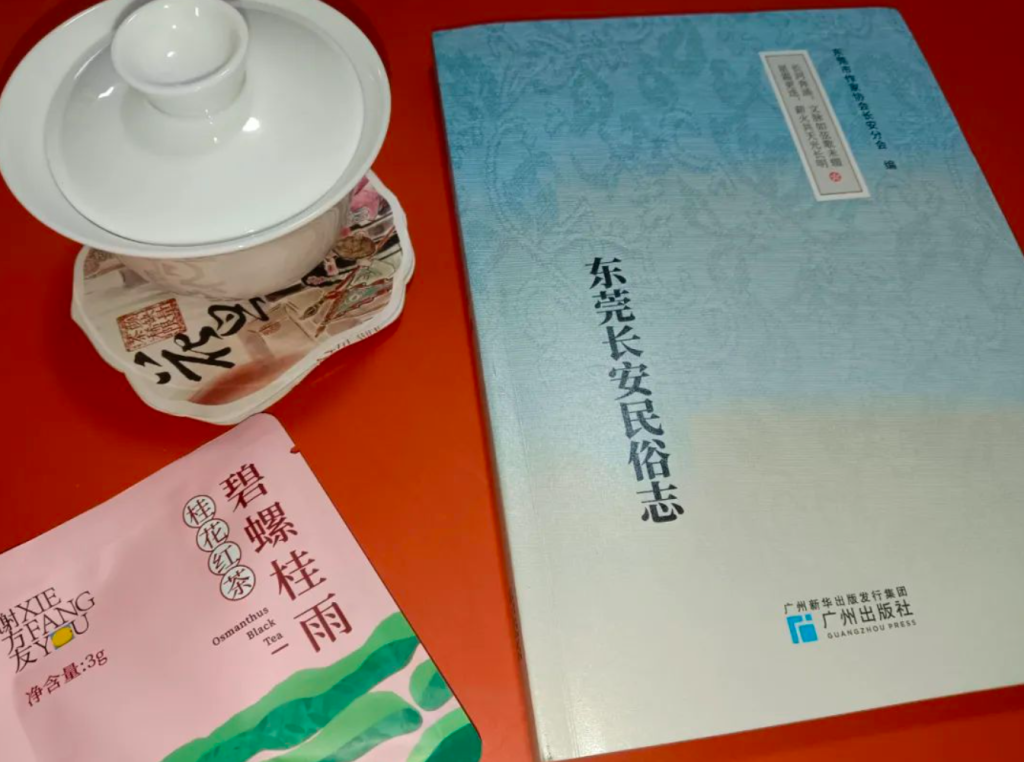

因此我以为,编纂民俗志册,最忌将活色生香的风物制成标本。幸而长安镇的景致,却偏不肯束手就擒。它们像一尾尾鲮鱼,在咸淡水交汇的茅洲河口打了个转,便顺着时光逆流而上,鳞光一闪,今夕何夕,竟与宋元旧影叠在一起。于是,这本《东莞长安民俗志》,非案头沉寂之方志,实为一场流转不息之飨宴。

去年年初,我接到这部《东莞长安民俗志》的书稿。电子文档用A4纸打印出来,叠在一起颇见分量,一沓一沓堆在案头。书稿记录无非婚丧嫁娶、岁时节令之类,细碎如沙,却亦珍贵如金。所谓民俗,本是一个地方的血脉与精魂,虽历经沧桑而不绝如缕。

有一个深宵,我独坐灯下雠阅书稿,或因晚膳吃得早,此时腹中辘辘,指尖竟生灵犀,循着味道悄然翻至《乌沙大盆菜》一章。那是南宋祥兴元年(1278),帝昺舟楫抵珠江口的黄昏,注定成为岭南味觉的纪元。乌沙村民以木盆纳百味的巧思,实是乱世逼出的生存智慧。陈屋村妇孺“各做一菜,共盛一盆”的创举,在勤王军马的铁甲寒光中,竟烹出惊心动魄的温情。尤其李佳之母陈氏投海明志的烈举,将慈母心肠淬炼成家国大义——那盆菜底层铺陈的萝卜腐竹,浸透的何尝不是伶仃洋的咸涩?长安镇人年复一年重复着叠菜的仪式,皆是以有形之物,供奉无形之道。

长安镇百年民俗的变迁,是一幅张力充盈的图景。全球化、城市化的大潮裹着钢筋水泥扑来,竟与祠堂檐角的风铃撞个正着。解构与重构的角力,便在青石板与混凝土的裂缝间日日上演。八十余万生息于斯者,动摇了昔日以血缘地缘维系的乡土之根。对许多新长安人而言,本地民俗纵然新奇,终究少了血脉里的温热,那份源自生命深处的共鸣难免淡去。

然而,长安镇的民俗并未在现代的洪流中湮灭,它以新态存续。从肃穆的神坛,走向喧闹的舞台;从封闭的宗祠,融进开放的街巷;从口传心授的细流,汇入媒体时代的汪洋。这故事仍在续写。古调新声交织处,宛如一坛陈年窖藏斟入晶莹的醒酒器。滋味纵有参差,但岭南风土的那份醇厚未曾消散,仍在杯壁凝挂,如一滴琥珀色的泪痕——这泪痕是文化自愈的伤痂,是古老根须从水泥地的裂隙中挣出的新芽。而这枝新芽又何止生于岭南?即便客居长安,成了“新长安人”,亦能在某个清晨的集市、某声悠长的吆喝里,蓦然触及这片土地独有的古早气息。此中真意,原不拘于一城一地;文化的薪火,正是在这个体生命的迁徙与扎根之间,完成其生生不息的传递。

《东莞长安民俗志》一旦付梓,便如扁舟入海,沉浮随浪,评说由人。倘有一二后生,借此窥见父辈脊梁上蜿蜒的鞭痕与光耀,则便寻得了它存在的意义。

20250820