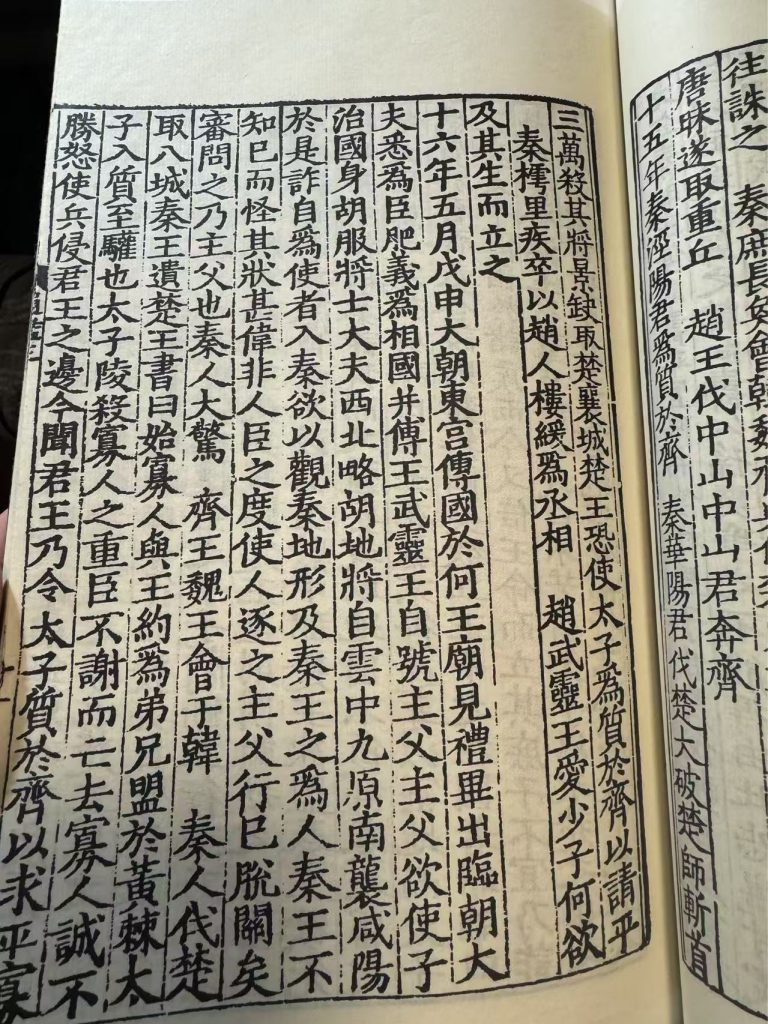

隔了十五年,张岱仍牵念着崇祯五年十二月的那场雪。他曾有过的鲜衣怒马、烈火烹油,都散在这漫天的雪里。湖心亭一点、舟一芥、舟中人两三粒,极轻的字眼,却称量那极重的消亡,然而我知道,有些雪是不会化的,等着前朝的遗民与今朝的过客。

但南国是没有雪的,雨倒是寻常。南宋蒋捷的《虞美人》,那三幅听雨的画,竟像是三枚生锈的钉子,硬生生将人的一生钉在时光的板上。那雨嘈嘈切切,滴不完似的,从少年的罗帐外,滴到老年的僧庐下,声声都在数着时辰,提醒你身在哪一截路途上。一个是将纷繁往事,用雪的殓布一盖了之;一个却偏将那点点滴滴的冷,直灌进你的领口里,从头到脚清醒地打个寒噤。

雪与雨本就不是什么惊天动地的巨响,反倒正是这些琐屑的、无可逃避的寒凉,日夜侵蚀着人罢。张岱在雪夜里,尚能与陌生人同饮,做出一点微温的姿态;蒋捷在僧庐下,却连这点姿态也不要了,一任阶前雨点滴到天明。我倒觉得仿佛连那“听”字,也都是多余。

从前朝的雪、隔世的雨里抬起头来,才觉出自己原也在旅途中。我深夜投宿同学的家中。与他未见两年余了,是极热肠的一个人,我刚在玄关脱下鞋子,他就甩我一瓶啤酒。那绿莹莹的玻璃瓶,蒙着冷湿的水汽,碰在一起,发出清冽的脆响。借着酒劲,他便絮絮地叨缕生活琐碎,后来醉意微醺,话题便往命理与虚妄上面靠。他的亲人前几年去了,其间种种难以索解的因果,使他深信天地间自有一套幽微的法则。我们终其一生,大抵都在借由这些虚实交织的叙述,仿佛与那不可见的世界低声商议,为自己无从勘破的际遇,寻一个依稀的凭据。至于这世界有没有肉眼看不见的“他者”,是我所不能知道的。而最陌生的“他者”,有时竟是我们同类。那个与我挤在同一节高铁车厢的陌生人,他胸腔里跳动的心脏,可能正负载着我无法想象的悲欢。我不再理解,只急于归类。以致人与人的牵系,也脆薄如陈年的糊窗纸。或许人们才更要在那些还肯辟出一角、容留几分真切痛楚的故事里,寻个安顿罢。

因这个念头,我买了一张高铁票,专程来到叶老师所在的H城。算起来,与她整整阔别已近三十年。我在下榻同学家之前,先与叶老师见面。我推着行李,在站台的拐角处便一眼看见了她。她端详着我,笑道:“模样变化不大,这眼神也和当年那个在课堂上总走神的孩子一样。”

叶老师深爱文学,当年非中文系不读。大学毕业后,她被分配到这所学校,执教刚升入初中的我。其时她留着齐肩的短发,青涩的脸,夹着一丝严岸,初时不易察觉,但当我上课开小差她的眼神扫过来,就很明显了。我面上骤然有些热,心底晓得:这年轻老师眼里,是容不得沙砾的。有一回她叫我站起来翻译曹操的《观沧海》,我把“秋风萧瑟”的“萧瑟”错译成“萧条”。先前她分明说过,曹孟德北征奏凯,那风该是带着金石气的,译成“呼啸”更为妥当。她并不斥责,只将那责备凝在眼角眉梢,像暮色里渐渐聚起的云翳。自此我上她的课,便少了许多旁骛。

周记原是敷衍的——少年人总觉得求学的日子寡淡,不值得落在纸上。直到某日发还本子,竟见她的批注密密麻麻挤在页边,较我那篇敷衍文字反长出数倍。字迹娟秀,话却沉甸甸,大抵说读书须如掘井,观察要似探蚁。年深月久,原话早已模糊,唯独那一片墨痕,倒像是渗进了纸骨。

后来我离了那座小城,见过各色锐利或圆滑的眼神。奇怪的是,叶先生那含着责备的一瞥,反倒常在深夜的案头浮现。多年之后醒悟,曹孟德观海见日月星汉,我观窗台积雨见虹影,那便是文章的悟道了。

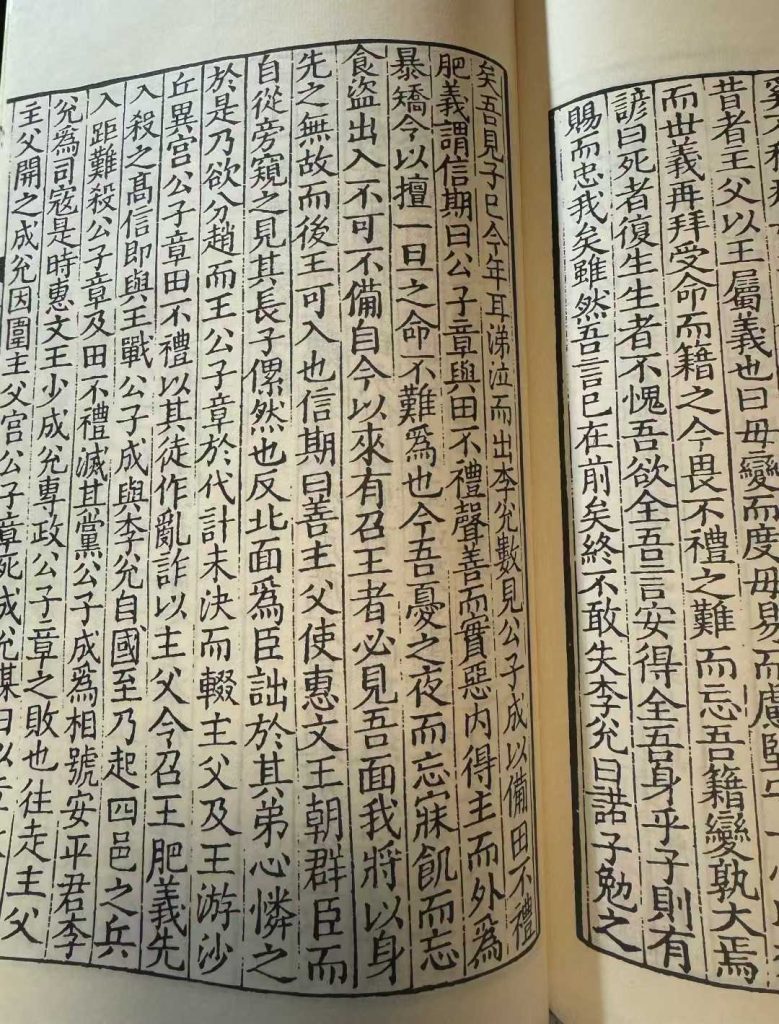

而今重读《朝花夕拾》,目光总不免在《从百草园到三味书屋》上多停留些时刻——这大约是它被选进初一课本里的缘故。少年时读,其实是混混沌沌的,无非是一些陈年往事。现在校正认知时差,原来那是个未被戒尺量过的所在,泥墙根里藏着野生的欢喜。百草园的一草一木皆表明这是一个孩子通过身体实践与自然建立的、充满生命真实感的乐园。在此,知识不是从书本中强行灌输的教条,而是源于观察、触摸与试错的直接经验。长妈妈讲述的“美女蛇”传说,更为这片乐园增添了神秘的民间叙事维度,使其超越了物理空间,成为一个交织着自然魔力与民间想象的精神原乡。

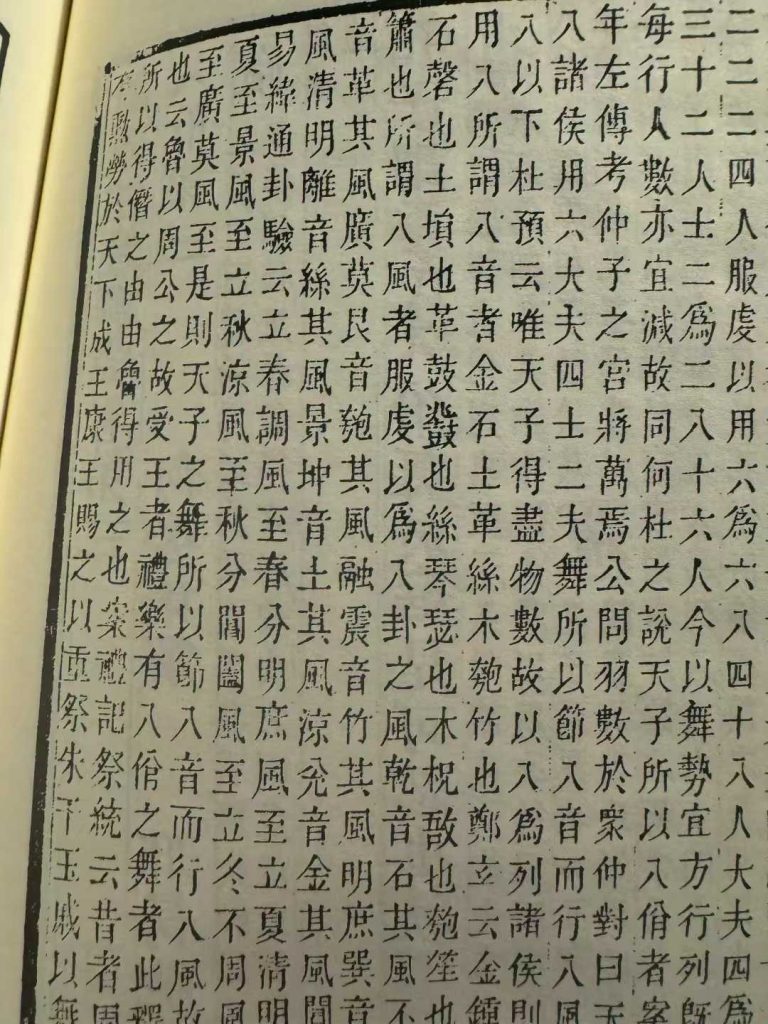

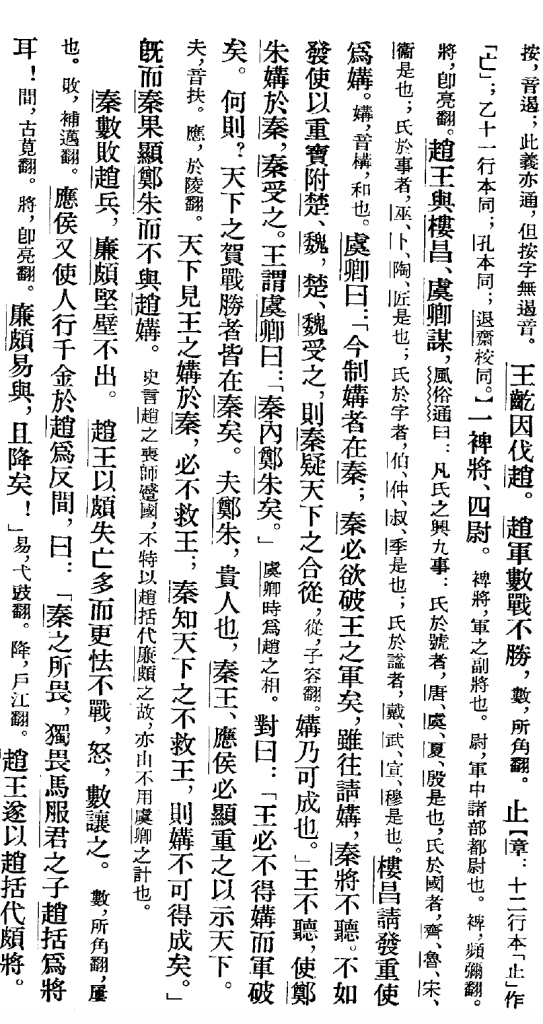

而三味书屋,是一处被儒家教育体系严密编码的空间。书房中那块“匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下”的意象,正是旧式教育对学子的核心期许:“鹿”者“禄”也,“伏”者“服”也,通过驯服于古树(传统)之下,以换取世俗的功名利禄。三味书屋的生活,是时间被课程表切割、身体被规矩束缚、思维被经典禁锢的象征,它与百草园那种基于感官与好奇的探索,构成了生命两种截然相反的存在形态。

因此,《从百草园到三味书屋》的叙事,是一个关于“失去”与“回望”的复杂过程。“朝花夕拾”,并非一味沉溺,而是精神溯源,旨在重新打捞那种未被异化的、鲜活的生命感知力与追问“怪哉”的勇气。而叶老师在课堂上传授知识的同时,尽可能地使我们重新连接人与世界的本真联系。例如有一次,叶老师带领我们到学校附近的茶山公园安排了一堂文字写生课。那应该是在小清明前后,整座公园都混着新焙的草叶腥与泥土的潮。我们这群少年却是不懂的。只觉得满山的绿逼人眼,便三五一伙散开了。有人揪下嫩尖嚼着,有人追逐粉白的蝶,笑声脆生生地炸开,惊起午寐的雀子。许多年后,当我在灰扑扑的城里读到《论语》的一句“风乎舞雩,咏而归”,才恍惚了然:叶老师那日领着我们,原是要在机械的课文外,种一株活的语文。这语文须得用脚丈量过春泥,用鼻嗅过混着粪肥的土腥,方能在骨血里长出青郁郁的枝杈来。

可惜少年的心是浅塘,留不住云影。我们终究把那一日折成了纸鸢,线头匆匆一系,便掷与漫天的风去了。如今回想,那线怕是早断在光阴的齿缝间,只剩叶老师裙角,淡入韶春的烟霭里,像一阕被风揉散了的古老歌谣。

次日,叶老师驱车载我回学校看看。车窗外掠过的,早已不是我印象中的H城。我印象中的H城,是旧的,却存着温暾的人气。而现在的世相,却是崭新得教人发慌。高楼起,人潮涌,四乡八镇的人,都挤进这城郭里来。据叶老师说,那些在乡间尚算从容的人物,一到此地,便成了最奔波劳碌的一层。见识与精力,终归有限,于是连孩子的课业也顾不得了。

这是我所深知的。父母不怕背井离乡,不怕债台高筑,硬要将家族的希望如赌注般押在孩子的分数上。这是一种勇猛精进的“无畏”,固然可叹,然而内里,失去了对命运、对未知、对自然生长之道的的“敬畏”,才变得如此焦灼而孤注一掷。人们无所“畏”起来,便只能“畏”落后,“畏”平庸,“畏”邻居家的孩子比自己的强,这“畏”便成了焦虑的根源,催生出种种盲目的、甚至残酷的竞逐。他们拼尽了气力,像春日的蚕,将心里的丝一缕缕吐尽,都为了结一个叫做“子女成材”的茧。

当年我念中学的这所学校,一砖一瓦俱已修葺,竟教我全然认不出了。叶老师领我进办公室,问我能否辨出她的桌案。我环视一遭,见其中一张桌上,文具纸张都收束得极齐整,上头还搁着一只雕花的木匣子,幽幽地透着古气。我便指了这一处。叶老师有些讶异,问我缘故。我只道:“这里的气场,与别处不同。”她说,师生果然有默契。她的生活平实,没有太大起落。三十年光阴,便如一盏清茶,初沏时或有几分微涩的烟气,往后便只是静静地澄着,茶色渐深,滋味渐醇,终至与寻常的日子化在一处了。她只是守着那一方讲台,如同农人守着一块熟稔的田亩,春耕夏耘,秋收冬藏,周而复始。这平淡,初看是柔软的,待细细掂量,却觉出一种沉甸甸的千钧之力。

因此这三十年,单看是寂寞的;可放进这喧嚷的年月里,便陡然成了一面古旧的铜镜,冷冰冰地映着时代的癫狂面孔。那些今天追捧、明天便忘的名声,那些只争朝夕、不问意义的奔逐,在这面镜子前,都显出内里的苍白与轻浮来。

毕业后,困于生计之窘,兼以世事纷扰、音书难寄,我们渐渐断了往还。上月适逢学校卅五周年庆,辗转得复联系。我向叶老师求取一册她旧日所用的初二课本,聊作雪泥鸿爪之藏。她并非世人仰望的炬火,亦非灼灼的骄阳,倒似幽夜中一点自照的萤光——当众生熙攘奔逐于华灯酒绿之际,她只守着心底那点微明的、不必为外人道的清醒。

这大约也是鲁迅写《朝花夕拾》时的心境罢。并非要建造什么,只是抗拒着被完全地遗忘与同化。清晨带露折下的花,颜色是鲜妍的,香气是扑鼻的,那是正在经历的“此刻”。而偏要等到日头西斜,再将它从尘土里捡拾起来,花瓣或许已蔫了,颜色也黯淡了,可那香气却沉淀下来,成了一种更复杂、更悠长的、只可意会的味道。这味道里,有对过往的眷恋,有对流逝的怅惘,更有着从时间深处蒸馏出来的一点冷冽的坚守。

我先前把最近做的几本书寄给了叶老师。世间佳本浩如烟海,我的那些自然算不上什么大作。然一页一行,不敢不悉心以待。我认为做书如做人,总需存一份“尽心”的诚恳——对文字尽心,对学问尽心,亦是对读到它的有缘人尽心。那些不是作业,却是她当年批改的无数作文中,最迟交卷的一篇。三十年光阴漫长,足以改变山河街巷;可转身望去,却仿佛只隔了一个课间的时光。

2025-12-25