《谁可以这样爱我》这出戏,说的是淘金时代一妓女与一农夫的故事,乍看是俗套的救风尘。女主角名唤安琪儿,八岁被卖入风尘,肉身成了市集上任人称量的货品,她信世间情爱皆是虚妄,直到遇见那个叫迈克尔的庄稼人。

迈克尔这人,不像那些揣着金怀表来买春的爷们。他立在妓院门廊下,眉眼间俱是山野的清气。初次相见竟说要娶她做堂堂正正的妻,惊得廊前白鸽扑棱棱乱飞。安琪儿只当是醉汉呓语,岂料这人竟真如古书里的愚公,执拗地要移走她心头的万仞群山。

电影里有一幕,安琪儿逃跑时被迈克尔追上,他递上水与外套,说:“前行十九英里是妓院,回头一英里是家。”一英里比二十英里难走,因为回家的路要直面灵魂的泥沼。在一个淘金者痴迷速成财富的年代,他偏用最笨的功夫,一寸寸暖化一颗冰封的心。

安琪儿的挣扎,是电影最见深度的笔墨。她三次逃离迈克尔。童年被弃、沦为玩物、被迫堕胎……她骨子里刻着一句话:“我不配。”习惯了条件交换的爱,忽然有人捧出无条件的,反倒疑心是陷阱。迈克尔的形象,有体温,有脉搏。他求婚时不谈救赎,只说“一起看日出日落”;安琪尔流产后,他抱紧她,沉默胜过万语。这种爱,非关神性,而是深知人性的脆弱后,仍选择拥抱。他执意用古老的方式种地、爱人。

影片的最妙处在将宗教寓言化作东方禅意。迈克尔三年守候不是西方式的殉道,倒像王阳明格竹的功夫,要在尘世情欲里格出天理人道。他为安琪儿洗脚时氤氲的水汽,令人想起临济宗“逢佛杀佛”的机锋——唯有打破对完美爱情的执念,方能见得本心。而安琪儿从“商品”到“人”的觉醒,又何尝不是慧能“本来无一物”的证悟?

末了他们在白桦林里筑屋而居。安琪儿学会用熏衣草扎扫帚,迈克尔教她辨认云彩的走向。旧金山的妓院已改作茶肆。偶尔有老妪指着白桦林方向,说那里住着懂巫术的夫妇,能用月光治愈心碎的人。其实哪有什么巫术,不过是两个伤痕累累的人,在尘世里互为舟筏罢了。

近几年很少观影,多为稻粱谋,鲜有余暇。目下尘世情爱,早教社交媒体的浮光掠影碾作齑粉,旧时小窗风雨碎人肠的缱绻,尽数沦为算法匹配的冰冷算式。银幕上悲欢,于是也无甚可观。但《谁可以这样爱我》却是给我印象较深的影片。当时看了不以为然,太过虚幻,一点也不接气。去年再看了一次,以前的固执逐渐被动摇。我不能因为自己达不到某种境界,便连这种境界也一同摒弃和鄙视。这是无赖的行径。更何况,我或许原本就不懂得“爱”。

对他们而言,爱,是一种近乎宗教的献祭,它自身便是目的,而非达成其他目的的手段与工具。现代的洪流裹挟着功利的尘埃,早已将这份神性冲刷得斑驳陆离。我们的爱,便也学着“聪明”起来,讲究“门当户对”的理性配对,计较“情绪价值”的等量付出,警惕着“沉没成本”的无谓损失,从一首需要全身心沉醉的狂想诗,堕落成了一场锱铢必较的精密生意。在这样的语境里,那不求回报、全然接纳的爱,显得怪异、不接地气乃至虚幻,也是当然的了。由此观之,《谁可以这样爱我》的价值,或许正在于它的“不真实”。它执拗地提供了一种“不可能”的范本,正是让我们看清现实情感生活的逼仄与残缺。

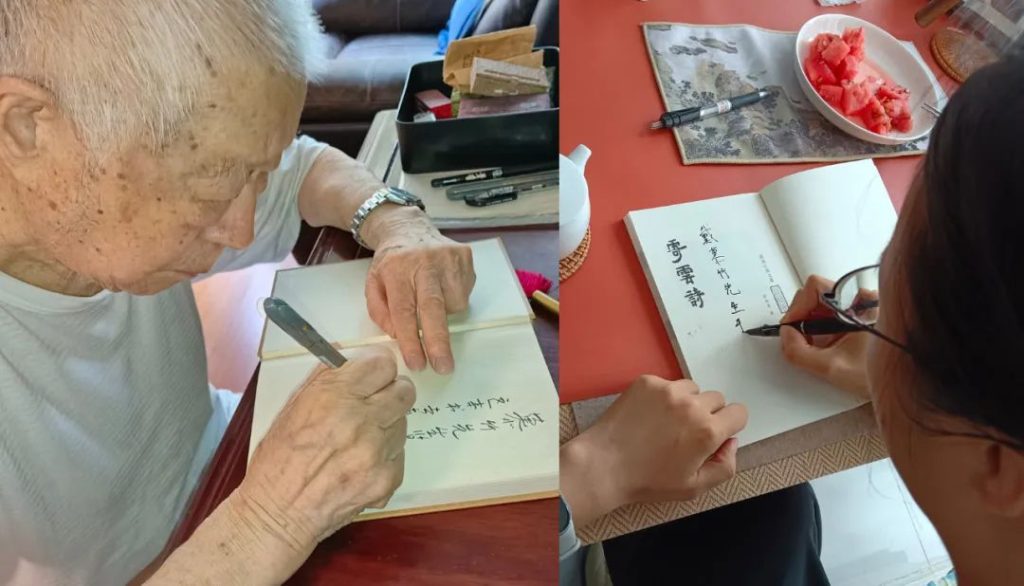

好几个月前,似乎尚在仲夏,作者张洪芳把诗稿交由我出版。我打开电子档,那题目是《那深深爱过的人深爱的人——致意世界经典爱情电影系列诗歌》。作者说,她为50部西方爱情电影写了50首现代诗。我读了几首,恍如隔世,这稿子倒像从另一个时代漂流而来的孤本,带着不合时宜的庄重。屏幕上的诗句,执拗地诉说着那些无用的等待、无望的守候、无价的瞬间。它不言得失,只记光影;不论长短,只问深浅。这姿态,在这凡事讲究投资回报率的世道里,确乎是奢侈得近乎迂阔了。我竟暗自生出几分忧虑,这年月,人心浮躁得如沸鼎之水,银幕上的爱情看过也就罢了,谁还有闲心再在纸页寻觅那些老旧爱情的影子?怕这册子到了市面,会像一位身着丝绒礼服去赴快餐宴席的旧派绅士,周身都写着格格不入。

作者倒是揣着十足的信心:惟其稀缺,才显珍贵。她一直相信爱情不是快餐的消费,而是一种对抗,对抗遗忘,对抗浮浅。当光影散去,唯有文字能够沉静下来,凝固下来。我突然肃然起敬起来,我可以不相信爱情,但别人需要以生命去供奉的信仰,却值得我尊重。

深夜独坐灯下,一页页校读,都是旧时光影里的悲欢。读到《卡萨布兰卡》,瑞克酒吧那架钢琴的余音隐隐响起,诗句沉郁顿挫,将乱世男女的克制与牺牲,化作“托起夜空深处那轮血色月亮”。这般起手,一下子便把读者从轻飘飘的甜腻里拉开,窥见情爱背后的家国山河。我素知西洋人谈情,总与时代的洪流纠缠不清。而爱情电影何尝不是半部西人心灵的流变史?作者的高明处,在于不囿于男女痴怨的方寸天地,而能探手进去,捞出几分文明的光与影。

于是,那份最初的惊讶,渐渐化作一种近乎虔诚的编校心境。我亲自为它选定微微泛黄的道林纸,那纸页摩挲起来,有旧信笺的温存质感。封面我用自己拍摄的一张图片,元素集合了旧信笺,小绳索,以及系在绳索里的小锁头。这枚小锁,首在呼应诗集中爱情那幽独而珍重的本性,最深沉动人心魄的情意,往往是心底最不欲轻示于人的私藏。读者执卷在手,便如同持有一枚密钥,即将开启一段穿越银幕光阴的旅程,于光影情事中,觅得共鸣的回响与惊喜。字体是宋体,不炫目,只沉静。版心留了宽阔的天地,容得下目光驻留,也容得下读者自己的心事栖息。这已不单是一本书的制作,倒像在为一种濒临绝迹的情感形态,修筑一座小小的、可以握在手中的纪念馆。

“献给所有在电影里,见过爱情模样的我们”——在腰封的设计里,我拟了这行文案。目的是给自己、给读者一份温柔慰藉。在编校这本诗集的漫长时光里,我一次次重返那些熟稔的光影之间。胶片转动间,竟恍然重回那个还会为银幕上他人悲喜而心潮起伏的年岁。电影,始终是我们共渡的方舟。它载着我们暂别尘世的琐屑,驶向一个由光与影织就的避风港。在这里,纵使现实如何凛冽,我们依然愿意相信:爱情值得追寻,值得守护,值得为之倾注热泪与虔诚。这部诗集,便是我们向所有镌刻在胶片上的动人时刻奉上的心香,也是对我们心底那份不曾磨灭的执念的深深致意。

我忽然觉得,这世间永远需要这样一些“不合时宜”的书写。它们的存在本身,便是一种执拗的守望,像《谁可以这样爱我》里的迈克尔的执拗,像《谁可以这样爱我》里的迈克尔的守望——守望记忆,守望真诚,守望那些不被时代所裹挟的、崇高的情感。无论如何,我希望这册诗集能被市场接纳,也应该被市场接纳。它来过,被郑重地创造出来,便已在虚无中,为那些相信过、深爱过的心灵,立下了一块沉默而坚实的碑。

2025·10·28

(《那深深爱过的人深爱的人——致意世界经典爱情电影系列诗歌》由南方出版社出版,有意买“爱情”的朋友,在赞赏里输入66元即可。谢谢)