一

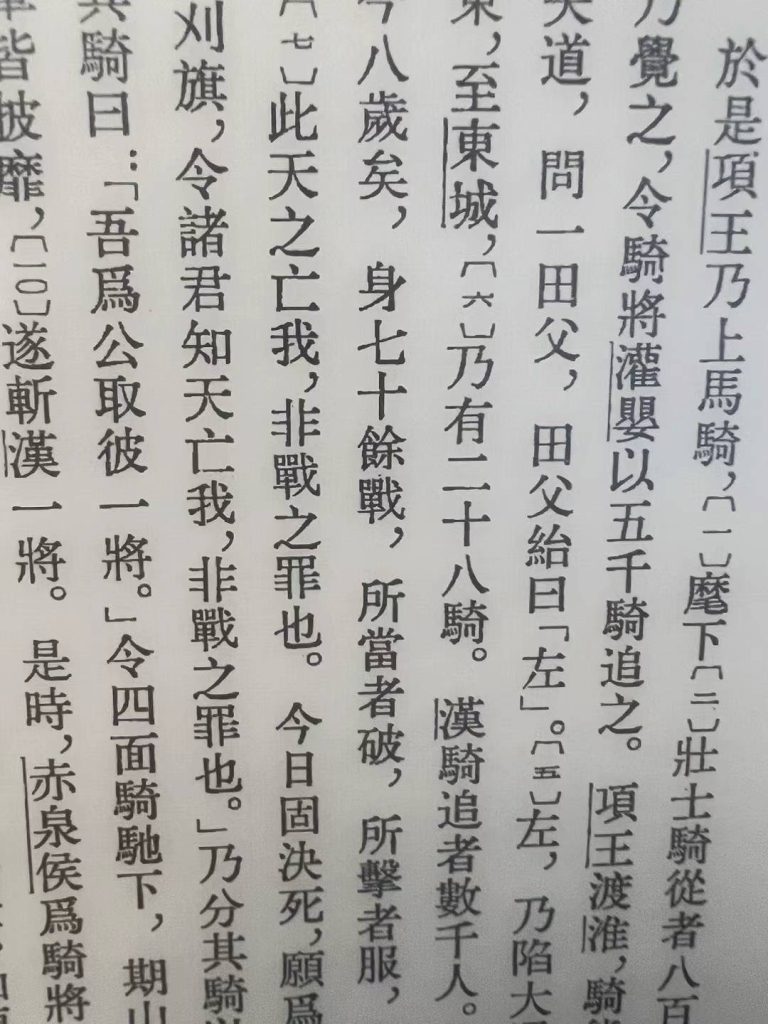

我始终这么认为,《倚天屠龙记》的开首写得真好。

二

不敢说比得上《百年孤独》的那个遥远的下午,至少,比起《情人》那“备受摧残的面容”,那是有过之而无不及。金庸用他自创而娴熟的乾坤大挪移,转换大时空。而光阴流转中,每个人的宿命,却也安排得那么妥帖。郭襄一剑一驴走天涯,寻找在她十六岁生日时给她放烟花的他。好像有谁对她讲过时间转瞬即逝,在一生最年轻的岁月,在这样的时候,那时间来去匆匆。可终究,红颜鬓边霜雪留,余生独对青灯古佛。而她的徒孙灭绝师太,于情一概灭之绝之,参一生也参不透这条难题,与她的祖师相比,那是一代不如一代了。

这两天天气和煦。前一阵子还有风有雨,乍暖还寒。春夜挑灯,随手打开《倚天》的扉页。那是徐三庚刻的印“曾经沧海”。那时候年轻,一门心思地贪嚼热闹的故事,正眼也不会瞧这些印在扉页上的印章。曾经沧海,少年子弟江湖老,即便百般煎熬,终究觉得你最好。张三丰何尝不是如此。百年功力,百年修为,也无法化去那明眸皓齿的少女的容颜。

而《倚天》的最后一册,扉页刻的是清人鞠履厚的方印“可是当年人面”。全印密实,几不透风。人的年齿渐增,不会再是少年时的模样,回首前程,缅怀过去,总不免觉得往昔的一切都要比眼前的事美好。“不识张郎是张郎”,张无忌也不是从前的张无忌,周芷若也不是汉水舟中的少女,赵敏也不是那个心机缜密、权倾朝野的郡主,而殷离竟永远记挂着那个在蝴蝶谷咬伤她手背的一身狠劲的少年。如花美眷,似水流年,到底意难平。

三

金庸说他最爱小昭,每每念及她的结局都倍觉惆怅。我倒是很怜惜殷离,一辈子踏遍千山万水,寻寻觅觅,蝴蝶谷里到底是冷冷清清,那个人杳无踪影。这点倒与郭襄有点相像。郭襄遇山而止,而殷离?

张无忌起过同娶四美的念头。

他不需要曾经什么沧海,大海原本就是他的故乡了,小时候就跟爹妈和义父住在一座私家岛屿里,每天面朝大海。有一回带着赵敏、芷若、殷离、小昭出海旅行,但背时得紧,殷离辞世,小昭远走波斯,赵敏与芷若,张无忌只能二选一。

张无忌好不懊恼,原本可以通吃的完美结局,现在只落得做单项选择题的收场。

最终他选了赵敏。

芷若落选的缘由,即如张无忌所说,对赵敏“又爱又恨”,对芷若“又敬又怕”。“又爱又恨”不带歧义,常常用于坠入爱河的小儿女身上。但“又敬又怕”却有些费斟酌了。敬者,敬而远之,怕者,耽惊受怕。“敬怕”不适于恋人,那是对长辈才有的衷素。那答案自然呼之欲出了,周芷若比张无忌还小几岁,而张对周竟有“长辈”的心境了。那是什么概念?换成我也一定选赵敏。那简直是一定的。

四

张、周二人相识于汉水舟中,那时他们还是孩子,两小无猜,芷若悉心照料受玄冥神掌折磨的小无忌,亲自给他喂饭。如无意外,金庸写起来也轻松极了,就安排他俩成婚,省事。偏偏世事难测,江湖难测,人心难测。自她入职峨嵋大门始,心性有所变化。换言之,“价值观”重新树立了。周芷若出身船家,无权无势,纵然师父青眼有加,在峨嵋这间百年民企里,也活得压抑和亦步亦趋。而赵敏则相反,贵为一郡之主,自小玉食锦衣,万物不缺,独缺爱情。

芷若对无忌当然有情,但仅此而已。她很清楚自己的欲求并始终追随内心,那就是权位。因此夺剑取刀,取得秘籍,研习武功速成之法,最终如愿坐上峨嵋总裁的位置。倘若天遂人愿,她还想拉皇帝下马,到时峨嵋总裁不做也罢,直接仿效则天大帝。书中有证:

“韩林儿拍手道:‘那时候啊,教主做了皇帝,周姑娘做了皇后娘娘,杨左使和彭大师便是左右丞相,那才教好呢!’周芷若双颊晕红,含羞低头,但眉梢眼角间显得不胜欢喜。”

当然书中并没有明言,但据此推测,张教主假若不当皇帝,她倒是兴趣颇浓,很有取而代之之意。

五

张无忌“敬怕”的到底是什么?答案很明显,周芷若的权欲。张无忌武功高,长得不差,颇得女人缘,却对政治一窍不通。一介平民,老实无争,与一个全身上下“则天”因子作祟的人一块生活,这画面也太过鲜血淋漓了。换成我也一定逃离。那简直是一定的。因此就有了“新妇素手裂红裳”。

而赵敏则不同了。

她的目标一样很明确,要的是张无忌。书中说到赵敏给张无忌买衣服的那一节:

“张无忌心中怦然一动,先前只觉她衣饰华贵,没想到蒙汉之分,此时经她提醒,才想到她全然是汉人姑娘的打扮。只见她双颊晕红,眼中水汪汪的脉脉含情,他突然之间,明白了她的用意,说道:‘你……你……’”。

她的用意就是,跟心上人穿同一种服饰,做一名寻常汉家女子。

金庸在《后记》中写道:“我自己心中,最爱小昭。只可惜不能让她跟张无忌在一起,想起来常常有些惆怅。”或许,得不到的才是最好的。但金庸不知不觉地透出一个真相:之所以得不到,皆因有太多执著。不然,一个恋着掌门,一个远赴异域,终究惆怅。

END